“感谢中国”一夜响彻!巴基斯坦对中国连用“三个非常”,莫迪又吹牛了

据新华社、央视新闻等权威媒体报道,近日,巴基斯坦总理夏巴兹发表全国讲话,对中国连用“非常亲切、非常值得信赖、非常亲密”三个评价,引发国际关注。

5月7日凌晨,印巴在克什米尔地区爆发近年来最大规模空战,双方125架战机交锋超一小时。巴基斯坦投入中国制歼-10CE战斗机及配套雷达系统,空战中击落印度6架战机,其中包括3架被印度军方视为“空中王牌”的法国阵风战斗机。后续行动中,巴方依托中国制造的防空武器系统,累计击落印度77架无人机,摧毁其S-400防空系统关键节点与一处导弹仓库,并再击落1架阵风战机、俘虏印军飞行员。这些战场数据经巴基斯坦军方证实,与印度国防部最初宣称的“仅损失2架老旧机型”形成鲜明反差。

停火协议后印巴交战留下的无人机碎片(资料图)

印度总理莫迪5月12日发表全国讲话,称印军5月6日对巴基斯坦境内“恐怖基础设施”实施打击,声称“行动让巴方震惊”。但军事分析指出,印度空军在空战中暴露战术体系缺陷:其阵风战机被中国提供的雷达系统提前锁定,巴方发射的霹雳-15空空导弹突破印军多层防空拦截,甚至出现巴基斯坦老旧型号战机击落印度新型装备的战例。这种“以旧胜新”的反差,凸显印度长期依赖外购装备导致的体系整合短板。

外交层面,巴基斯坦展现出战略主动性。夏巴兹在讲话中除感谢中国外,特别提及美国前总统特朗普在停火问题上的所谓“作用”,这一表态被国际观察家认为有意凸显美国在印巴问题上的立场矛盾——美国政府虽宣称“中立”,但冲突期间多次通过外交渠道建议印度克制军事行动,与印度试图扩大打击范围的意图形成微妙对冲,客观上造成美印战略互信进一步损耗。

中国在此次冲突中的角色备受瞩目。5月10日,中共中央政治局委员、外交部长王毅应约与巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话,明确表示“支持巴方维护国家主权和民族尊严”,并强调“期待并支持巴印双方尽快停火”。中方在冲突期间的斡旋努力,既包括通过外交渠道推动双方恢复军事热线对话,也涵盖对巴基斯坦境内中国公民及机构安全保障的技术性协调。数据显示,中国近年累计向巴基斯坦提供超百亿美元军事装备采购信贷,此次参战的歼-10CE战机、YLC-18雷达等装备,均为中巴军事技术合作框架下的关键项目。

展开全文

特朗普(资料图)

印度在冲突中面临三重困境:军事层面,其花费数十亿美元采购的阵风战机未能实现预期压制效果,反成为巴方展示中国装备效能的“活靶子”;国际层面,冲突爆发前寻求美俄支持未果——美国因国内政治议程无暇深度介入,俄罗斯则基于中俄战略协作立场拒绝选边站队;经济层面,冲突导致印度卢比汇率单日下跌1.2%,北方邦、旁遮普邦等边境省份出现民众抢购粮食现象,迫使印度政府紧急调拨50亿卢比用于民生保障。

值得关注的是,巴基斯坦在冲突期间同步推进“战备-民生”双线布局:巴控克什米尔地区政府于5月2日启动民众粮食储备计划,要求边境居民囤积两个月用量的生活物资,并配套10亿卢比应急资金。从法新社拍摄的现场画面看,当地民众配合度较高,未出现大规模恐慌性抢购,显示巴政府危机管理能力较以往有显著提升。这种“敢战能战+有序备战”的组合策略,既威慑了对手,又稳定了国内社会预期。

停火协议签署前后的细节折射出双方战略心态变化。5月10日印度宣布停火后一小时,美国前总统特朗普在社交媒体宣称“自己的斡旋促成和平”,但印度外交部随即向法新社澄清“停火系双方自主协商结果”,刻意淡化外部干预色彩。这种表态差异,既反映印度试图维持“大国自主决策”形象的心理,也暗含对美国介入程度的微妙不满。而巴基斯坦外长达尔在回应停火时强调“克什米尔问题与水资源争议将通过对话解决”,较以往“绝不妥协”的表述更具弹性,为后续谈判预留空间。

军事专家指出,此次冲突暴露印度军事现代化的深层矛盾:其国防预算中70%用于装备采购,但自主研发比例不足30%,导致关键技术受制于人。反观巴基斯坦,通过中巴联合研制“枭龙”战机、引进歼-10CE等举措,逐步构建起“外购核心装备+本土组装升级”的复合体系,在成本可控前提下实现战斗力跃升。数据显示,歼-10CE单机采购成本约为阵风战机的1/3,但在中距空战模拟中命中率高出后者27%,这种性价比优势在实战中转化为显著战术优势。

中国在南亚局势中的定位日益清晰。王毅外长在与印巴双方通话时多次强调,“冲突不符合地区利益”,主张“通过联合国框架推动恐怖主义问题国际调查”。中方这种“不选边站队、重机制建设”的立场,既契合“一带一路”倡议对南亚稳定的需求,也为自身赢得战略主动。事实上,中国近年在巴基斯坦投资的瓜达尔港、拉合尔轨道交通等项目,已成为区域经济整合的标志性工程,而地区和平是这些项目持续推进的必要前提。

停火协议生效前后,双方仍存在摩擦点:印度被曝在停火正式实施前,利用时间窗口对巴控克什米尔一处军事设施发动无人机突袭,引发巴方强烈抗议。这种“擦边球”式行动,反映出印度国内强硬势力对停火的抵触情绪,也预示克什米尔地区零星冲突可能长期化。但分析普遍认为,经历此次挫败后,印度短期内难以发起大规模军事行动,双方可能进入“低烈度对峙+外交试探”阶段。

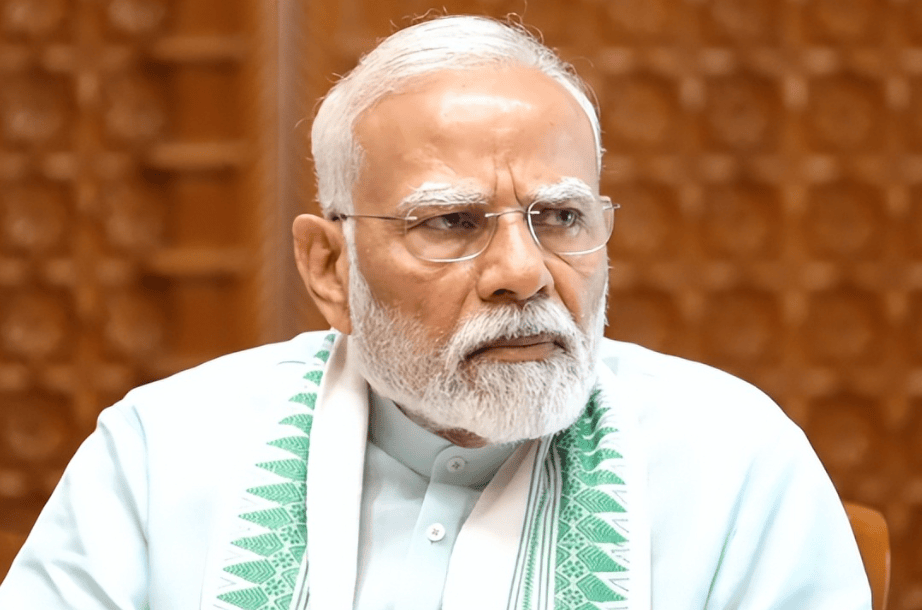

莫迪(资料图)

从历史维度观察,巴基斯坦此次“以弱胜强”具有标志性意义。在前三场印巴战争中,巴基斯坦多次因装备差距与国际支持不足陷入被动,而此次通过“中国装备+本土指挥+国际斡旋”的三重加持,不仅守住领土底线,更实质性提升国际话语权。夏巴兹在讲话中特意强调“中国是永远的朋友”,既是对现实战略协作的确认,也为未来深化中巴全天候伙伴关系奠定舆论基调。

随着全球地缘格局深刻调整,南亚作为战略十字路口的重要性持续上升。中国在此次冲突中展现的劝和促谈能力,以及中巴军事技术合作的实战检验,正在重塑地区力量对比。对于印度而言,如何摆脱“外购依赖症”、构建自主国防体系,如何在国内民族主义浪潮与区域稳定需求间找到平衡,将成为莫迪政府下一阶段的重大挑战。而巴基斯坦通过此战积累的经验,则可能为中小国家在大国博弈中实现战略自主提供新的参照样本。

这场持续一周的冲突,最终以双方停火暂告段落,但克什米尔的雪山下,南亚次大陆的战略博弈仍在继续。当巴基斯坦民众在社交媒体上刷屏“感谢中国”时,人们看到的不仅是一次具体冲突的胜负,更是国际格局深刻变迁中的力量重组——这种重组,既关乎地区和平,也影响着全球战略稳定的基本盘。

评论